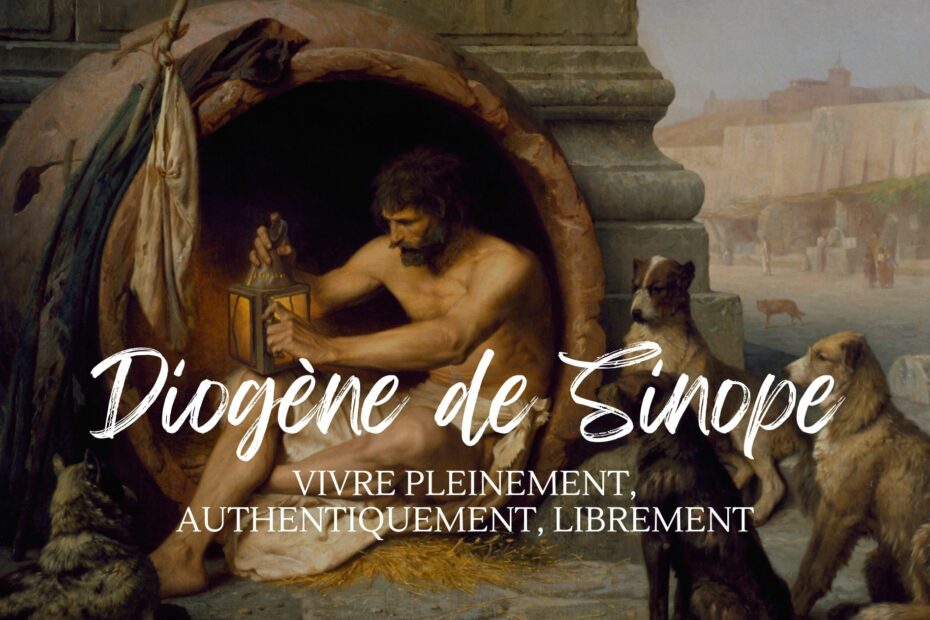

Qui est Diogène de Sinope ?

Diogène de Sinope, surnommé Diogène le Cynique ou Diogène le Chien, est l’une des figures les plus fascinantes et provocatrices de la philosophie antique grecque. Né vers 413 avant J.-C. à Sinope, une cité prospère sur les rives de la mer Noire, il mourut à Corinthe en 323 av. J.-C., la même année qu’Alexandre le Grand.

Contemporain de Platon (qui le décrivait comme « un Socrate devenu fou ») et d’Alexandre le Grand, Diogène incarne la rébellion philosophique dans sa forme la plus radicale. Il choisit délibérément une vie de dénuement absolu, vivant dans un tonneau (ou plutôt une jarre de terre cuite) sur l’agora d’Athènes, possédant pour seuls biens un bâton et un manteau usé.

🐕 Pourquoi « le chien » ?

Le surnom « le chien » (en grec kuôn, d’où vient le mot « cynique ») était porté avec fierté par Diogène. Il l’assumait pleinement car, comme le chien, il vivait sans artifice, sans pudeur sociale, suivant ses instincts naturels. Il affichait une franchise brutale, dormait où bon lui semblait, et ne se souciait guère des conventions. Pour lui, le chien représentait l’animal le plus philosophe : il distingue l’ami de l’ennemi, vit simplement, et reste fidèle à sa nature.

Diogène est considéré comme le principal représentant et peut-être même le véritable fondateur du cynisme, un courant philosophique qui prône l’autarcie (autosuffisance), le rejet des conventions sociales, et la recherche de la vertu à travers une vie conforme à la nature. Bien qu’Antisthène soit parfois cité comme le fondateur formel de l’école cynique, c’est Diogène qui l’a incarnée dans toute sa radicalité.

Sa vie : du bannissement à la légende

La vie de Diogène commence par un scandale. Fils d’Ikésios, banquier à Sinope, il est impliqué dans une affaire de falsification de monnaie. Certains récits affirment que son père tenait la banque publique et qu’ils ont tous deux été bannis pour avoir « altéré la monnaie ». Cette expression devint métaphorique pour Diogène : toute sa philosophie consiste à « altérer la monnaie » des valeurs conventionnelles.

Exilé, Diogène se rendit à Athènes où il devint, selon la tradition, le disciple d’Antisthène. Mais Antisthène, désireux de préserver sa tranquillité, tenta de le repousser avec un bâton. Diogène lui tendit alors la tête en déclarant : « Frappe, tu ne trouveras pas de bois assez dur pour m’éloigner de toi tant que tu sembleras dire quelque chose. » Cette anecdote illustre sa détermination obstinée.

🏺 Le tonneau : symbole d’une philosophie

Contrairement à la croyance populaire, Diogène ne vivait pas dans un tonneau de vin, mais dans un pithos, une grande jarre en terre cuite utilisée pour stocker les céréales. Ce choix n’était pas dicté par la pauvreté, mais par conviction philosophique : en réduisant ses besoins au minimum vital, il se libérait de toute dépendance matérielle et sociale. Sa « maison » mobile était le symbole ultime de sa liberté.

💎 L’écuelle brisée : moins est plus

Un jour, Diogène observa un enfant qui buvait de l’eau dans le creux de ses mains. Réalisant qu’il possédait encore une écuelle, il s’exclama : « Cet enfant m’a appris que je conserve encore du superflu ! » et brisa immédiatement son écuelle. Cette anecdote illustre parfaitement sa quête radicale de simplicité : chaque possession est un fardeau qui entrave la liberté véritable.

🔦 à la recherche d’un homme

L’une des images les plus célèbres de Diogène est celle du philosophe errant en plein jour avec une lanterne allumée. Lorsqu’on lui demandait ce qu’il cherchait, il répondait : « Je cherche un homme » (sous-entendu : un véritable être humain, authentique et vertueux). Cette performance théâtrale dénonçait l’inauthenticité et l’hypocrisie de ses contemporains qui, selon lui, n’étaient que des apparences creuses.

👑 La rencontre avec Alexandre le Grand

La rencontre entre Diogène et Alexandre le Grand à Corinthe en 335 av. J.-C. est l’une des anecdotes les plus célèbres de l’Antiquité. Alexandre, à l’apogée de sa puissance, vint rendre visite au philosophe célèbre. Se dressant devant Diogène qui se chauffait au soleil, le jeune roi de 21 ans lui demanda : « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. »

Diogène, sans même lever les yeux, répondit simplement : « Ôte-toi de mon soleil. »

Loin de s’offenser, Alexandre fut profondément impressionné par cette indépendance d’esprit. En s’éloignant, il aurait déclaré à ses compagnons : « Si je n’étais Alexandre, je voudrais être Diogène. » Diogène aurait répliqué : « Si je n’étais Diogène, je voudrais aussi être Diogène. »

Cette confrontation symbolise l’opposition entre deux formes de pouvoir : Alexandre, maître du monde matériel par la conquête, et Diogène, maître de lui-même par le détachement. Le philosophe démontrait qu’un homme libre ne possédait rien mais ne dépendait de personne, tandis que le conquérant, bien que possédant tout, restait esclave de ses ambitions.

Sa pensée : la philosophie cynique

La philosophie de Diogène ne s’exprime pas dans des traités théoriques, mais à travers sa vie même et ses actes provocateurs. Pour lui, la philosophie n’est pas un exercice intellectuel abstrait, mais une pratique quotidienne, un mode de vie radical qui remet en question tous les fondements de la civilisation.

🌿 Retour à la nature

Pour Diogène, la civilisation a corrompu l’humanité. Il prône un retour à la nature, à une vie simple guidée par les besoins réels plutôt que par les conventions artificielles. Les animaux vivent librement selon leur nature ; l’homme devrait faire de même.

⚡ Autarcie (Autosuffisance)

L’autarcie est le principe central du cynisme. Être autarcique, c’est se suffire à soi-même, ne dépendre de personne ni de rien. Diogène réduisit ses besoins au minimum absolu pour atteindre une liberté totale. Moins on possède, plus on est libre.

🎭 Rejet des conventions

Diogène défiait ouvertement toutes les conventions sociales : il vivait en public, se moquait des puissants, ignorait les codes vestimentaires et les bonnes manières. Pour lui, ces règles n’étaient que des chaînes invisibles qui emprisonnaient l’humanité.

🗣️ Parrêsia (Franc-parler)

La parrêsia, le courage de dire la vérité sans crainte des conséquences, était fondamentale pour Diogène. Il parlait franchement à tous, du simple citoyen à Alexandre le Grand, refusant toute forme de flatterie ou de diplomatie hypocrite.

💪 Askêsis (Exercice spirituel)

Diogène pratiquait l’askêsis, un entraînement rigoureux visant à maîtriser ses désirs et à renforcer sa résistance. Il marchait pieds nus en hiver, s’exposait au soleil brûlant l’été, jeûnait régulièrement – autant d’exercices pour forger un esprit libre et un corps résistant.

🌍 Cosmopolitisme

Diogène fut le premier à se déclarer « citoyen du monde » (cosmopolite). Il refusait toute allégeance à une cité particulière, considérant que les frontières et les nationalismes étaient des constructions arbitraires qui divisaient l’humanité.

💭 La méthode du scandale

Diogène utilisait le scandale et la provocation comme outils philosophiques. Ses actes choquants – manger sur l’agora, se masturber en public, uriner sur ceux qui l’insultaient – n’étaient pas de simples excentricités, mais des démonstrations philosophiques calculées. Chaque scandale remettait en question une norme sociale, forçant les témoins à réfléchir aux fondements réels de leurs valeurs.

Comme l’expliquait Diogène : les choses naturelles ne sont jamais honteuses ; c’est la société qui crée artificiellement la honte pour contrôler les individus. En brisant ces tabous publiquement, il dénonçait l’hypocrisie collective.

Citations mémorables

Ôte-toi de mon soleil.

Je cherche un homme.

Les choses nécessaires coûtent peu, les choses superflues coûtent cher.

Cet enfant qui boit dans le creux de sa main m’apprend que je conserve encore du superflu.

Ce que m’a appris la philosophie ? À être prêt à toute éventualité.

Pourquoi te sens-tu offensé ? Aucun homme ne peut te déshonorer sauf toi-même.

L’homme est l’animal le plus intelligent, mais aussi le plus vaniteux et le plus malheureux.

La seule manière de vaincre le destin est de ne rien désirer ardemment.

Pourquoi aurais-je peur de qui que ce soit ? Je n’ai rien à perdre.

Héritage de Diogène

Diogène mourut à Corinthe en 323 av. J.-C., le même jour qu’Alexandre le Grand selon certaines sources – un parallélisme symbolique entre le maître du monde extérieur et le maître du monde intérieur. Selon la légende, lorsqu’on lui demanda comment il souhaitait être enterré, il répondit : « Jetez-moi par-dessus le mur pour que les chiens me mangent. » On lui objecta que ce serait terrible, et il répliqua : « Alors donnez-moi un bâton pour les repousser. » « Mais tu seras mort, tu ne sentiras rien ! » répondirent ses interlocuteurs. « Alors, conclut Diogène, pourquoi devrais-je me soucier de ce qu’on fera de mon corps ? »

Les citoyens de Corinthe lui élevèrent une colonne surmontée d’un chien en marbre, et Sinope lui dédia une statue. Plus qu’un philosophe, Diogène reste un symbole éternel de liberté radicale, de courage intellectuel et d’authenticité absolue.

Son influence se prolonge bien au-delà de l’Antiquité. Les stoïciens s’inspirèrent de son endurance et de sa maîtrise de soi. Les premiers chrétiens virent en lui un précurseur de l’ascétisme. À l’époque moderne, les mouvements de contre-culture, le minimalisme, et les critiques du consumérisme font écho à son message millénaire : la vraie richesse réside non dans l’accumulation, mais dans la libération de nos désirs superflus.

En ces temps d’hyperconnexion et de surconsommation, Diogène nous rappelle une vérité intemporelle : la liberté authentique commence par l’indépendance vis-à-vis de nos propres désirs artificiels. Son tonneau n’était pas une prison, mais un palais de liberté. Sa pauvreté n’était pas un manque, mais une abondance d’autonomie.

« Si je n’étais Diogène, je voudrais être Diogène. »

Une invitation à vivre pleinement, authentiquement, librement.

Autres personnalités grecques à découvrir

Bien d’autres grecs ont marqué l’Histoire. Voici quelques personnages fascinants.